日本と欧米を比較すると、ラグジュアリーリネン市場をそのまま日本に持ち込むのは容易ではありません。

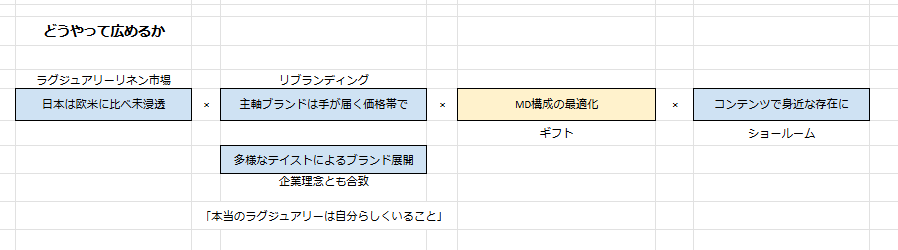

そこで今回は、MD(マーチャンダイジング)構成の観点から、どのようにブランドの世界観を保ちながら売上を支える仕組みが作れるのかを考えてみたいと思います。

専門を活かしながら広げる

百貨店のバイヤーの方から、こんなアドバイスをいただきました。

「単一カテゴリではなく、周辺カテゴリも揃えることで、ベッド周りの家具を充実させれば、主要となるリネンの需要が高まる」。

この言葉が強く印象に残っています。

そのとき、同時に数年前に考えた家具のことを思い出しました。

当時、ベッドやサイドテーブルなどの家具を1から自分たちで生産しようと海外の工場を巡ったことがあります。(なんでもやりたくなってしまいます)

「ベッドリネンだけでなく、寝室全体をトータルで提案できたら」と考え、思い切って家具の分野にも手を伸ばしてみたのです。

しかし、新たな分野の研究が必要になり、品質の確保や生産管理のハードルも想像以上に高かった。

これを本格的に進めるには、もっと大きな組織体制が必要だと痛感し、家具の自社生産は断念しました。

そこで、ベッドや家具は仕入れ商材として取り扱うことに。

自分たちの専門を活かしながら、なるべく広げていく。

そう考え、まずはベッド周りのカテゴリを強化してみると、想像以上にリネンの動きが良くなりました。

リネン単体ではなく、ベッドフレームやサイドテーブル、マットレスと一緒に提案することで、単価も上がり、全体の売上が伸びていったのです。

この経験を通じて、「単一カテゴリではダメ」という言葉の本当の意味が腹落ちしました。

単に周辺カテゴリを増やせばいいわけではなく、専門を軸にしながら、どう広げるかが重要。

ベッド周りのカテゴリを作ることで、ブランドの理念がより明確になり、リネンの価値が伝わりやすくなったのです。

商品カテゴリと比率

私たちは、リネン製品を核としながら、それを羽毛製品、アパレル、バスアイテム、アクセサリーといったカテゴリーで支える形を取ります。

売上高の比率としては以下を目指しています:

- リネン(シーツ、カバー類):31%

- 羽毛製品(羽毛布団、枕など):23%

- ベッドアクセサリー(ベッドスロー、クッション、ベッドカバーなど):15%

- アパレル(パジャマ、ルームウェア):16%

- バス(タオル、バスローブなど):15%

- 小物(トラベルポーチなど)

こうすることで、寝具だけでは補いきれない需要に対応し、売上の安定化を図ります。

ブランドの特性を守るための選択

ルームウェア、バス類など、リネンと親和性の高いアイテムを展開することで、ブランドをライフスタイルとして確立させています。

しかし、リネン以外のカテゴリーを増やしすぎると、ブランドの特性が薄れてしまうため、慎重にバランスを取っています。

私たちが目指すのは、アパレルやインテリアのような広がりではなく、あくまで「ファブリック」です。そのため、リネンを中心に据えながら、それを引き立てるアイテムだけを厳選し、ブランドの世界観を守る戦略を取っています。

もし特性が薄れてしまえば、ブランドの核がぼやけ、他との差別化が難しくなります。

そうなれば、店舗での存在感も弱まり、価格競争に巻き込まれるリスクが高まるでしょう。

だからこそ、リネンを軸に据えながら、その価値を最大限に引き出すアイテムだけを厳選し、ブランドとしての強さを保つことが重要だと考えています。

次回予告

MD構成によって自家需要と各カテゴリーのバランスを整えてきましたが、ギフト需要がどのような役割を果たすのかも見逃せません。次回は、「ギフト需要の重要性と戦略的な活用」について掘り下げ、贈る文化の中でのブランドの立ち位置を明らかにしていきます。